Il Ragazzo che monda un frutto di Caravaggio (o Ragazzo che sbuccia un melangolo) è una delle prime opere romane del Merisi e tra le più riprodotte. Ne conosciamo infatti almeno dodici copie. Talmente tante da essere in difficoltà a comprendere se ve ne sia una vera…

Una tale abbondanza di tele, per gran parte in collezioni private, ha reso anche difficile stabilire quale sia l’originale. Peraltro le versioni non hanno la medesima dimensione ne il medesimo taglio. Infatti le copie più piccole privilegiano il primo piano. Ne consegue il taglio dei gomiti del giovane e un minor numero di frutti sul tavolo.

Così si va dai 75.5×64.4 cm della tela in collezione privata a Roma che Maurizio Marini riteneva poter essere l’originale, ai 65×52 di quella della Dickinson Fine Arts di Londra. Misura invece 65.8×62.3 quella oggi di proprietà della Fondazione Roberto Longhi di Firenze, ovvero il dipinto che più facilmente è possibile vedere.

Caravaggio Ragazzo che monda un frutto: la storia

Diciamo che in questa intrigante vicenda un paio di punti fermi ci sono. Il primo riguarda Giulio Mancini (1559-1630), medico e collezionista d’arte, il quale cita l’opera esplicitamente. Mancini, medico di Urbano VIII e del Cardinal del Monte (protettore di Caravaggio) fu autore dell’opera Considerazioni sulla pittura. Parlava per conoscenza personale dei fatti, cioè dei pittori, delle tele e dei loro committenti.

Giulio Mancini scrive che durante il soggiorno di Caravaggio presso monsignor Pandolfo Pucci (ovvero Monsignor Insalata) dipinse “per vendere”. Cioè non su commissione ma di sua iniziativa per poi collocare le opere presso possibili clienti. Guarda un po’ dipinse “un putto che piange per essere stato morso da un racano, e dopo pur un putto che mondava una pera con un cortello”.

La prima tela è il Fanciullo morso da un ramarro oggi presso la Fondazione Longhi. La seconda è quella di cui parliamo.

Scipione Borghese, Cesare Crispolti e il Ragazzo che monda un frutto

Vediamo di fare qualche altro passo avanti (fin dove possibile). Sappiamo che Scipione Borghese ebbe quest’opera in collezione e che gliela vendettero gli eredi di Cesare Crispolti (1563-1608).

Vediamo di fare qualche altro passo avanti (fin dove possibile). Sappiamo che Scipione Borghese ebbe quest’opera in collezione e che gliela vendettero gli eredi di Cesare Crispolti (1563-1608).

Sappiamo come Scipione Borghese fosse un avido collezionista di Caravaggio. Dopo la morte del Crispolti, il Governatore (pontificio) di Perugia manda al cardinale l’elenco delle opere nella collezione del defunto. Tra queste “un quadretto di Michel Ang.o Caravaggio, vivo, cioè una figura d’un giovane dalla cintura in su che monda un persico a oleo”.

Sul retro della cornice della tela oggi in collezione privata a Roma si trovano due bolli in ceralacca. Sono di monsignor Tiberio Borghese (1720-1792), arcivescovo di Siena. Quindi il ragazzo che monda un frutto di Caravaggio deve essere rimasta a lungo nelle collezioni di famiglia sebbene collocata non a Roma ma a Siena.

Il Ragazzo che monda un frutto della Fondazione Longhi

La versione oggi di proprietà della Fondazione Longhi fu acquistata dallo stesso Roberto Longi dallo storico dell’arte Aldo Briganti. La tela proveniva da una collezione inglese.

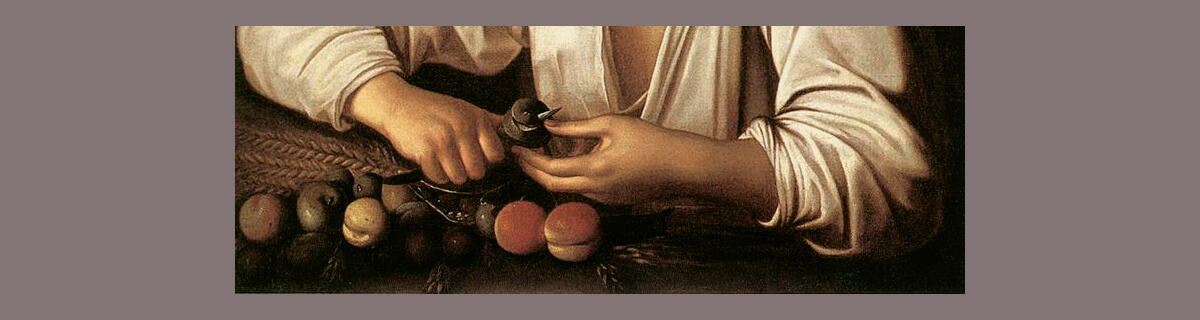

Il giovane, ritratto su un fondale scuro, indossa una camicia bianca aperta sul petto. Le maniche, tirate su, danno luogo ad ampie volute. Il fanciullo guarda attentamente il frutto che tiene tra le dita della mano sinistra mentre la destra impugna il coltello in parte nascosto dalla buccia.

E’ un’opera riservata, quasi timida. Adatta ad un angolo privato di un’abitazione. Uno studio o una camera da letto. Una rappresentazione ben diversa da quelle immediatamente successive: il Fanciullo con canestro di frutta o il Bacchino malato.

Osserva a tal proposito Mina Gregori, alleva di Longhi e profonda conoscitrice del Merisi: “La presentazione del giovane con una semplice camicia da contadino sembra corrispondere ad un pensiero anteriore alle elaborazioni condizionate del Bacchino Borghese e del Ragazzo morso da un ramarro, ed è da leggersi, secondo Longhi, al di là della indubbia componente simbolica e morale che si concentra in particolare nei frutti in senso ‘popolare, lombardo’; come le mezze figure senza soggetto, già negli anni ottanta del Cinquecento diffuse in Italia settentrionale e ispirate dalle descrizioni di Plinio, di cui sono esempi le trattazioni del giovane Annibale Carracci. E’ probabile dunque che questa sia l’opera da cui ha inizio la nostra conoscenza del Caravaggio a Roma”.

La rappresentazione cristologica secondo Maurizio Marini

Ha scritto in proposito del Ragazzo che monda un frutto Maurizio Marini (che riteneva il frutto essere un melangolo, cioè un arancio amaro): “… Caravaggio ha scelto una forma di enigma religioso di timbro borromeo secondo cui ‘i simboli o geroglifici [rendono] più venerando il mistero’. Infatti, solo ala luce di una decodificazione puntuale… del messaggio intimo del ‘mistero’… si può giustificare ulteriormente il diffondersi di una simile iconografia all’apparenza profana… generalmente l’agrume allude alla caduta dell’uomo (ossia al peccato originale), ma, per traslato, l’agrume sbucciato, cioè traumatizzato (martirizzato) dal coltello, equivale ad un emblema di redenzione e, come tale, è esplicitamente rappresentato dalle nature morte di natura nordica”.

Non ho le competenze necessario per approfondire il concetto, ma è interessante notare che nelle descrizioni antiche il verbo scelto è mondare. Oggi noi useremmo sbucciare riservando mondare ad una situazione che abbia i connotati della purificazione.

Cesare Crispolti, possessore della tela che Marini reputava originale anche in considerazione dei pentimenti rilevabili ai raggi X, era uomo di profonda cultura. Sacerdote, laureato in utroque iure, principe della perugina Accademia degli Insensati per lunghi anni, storico, poeta.

Dunque, chi meglio di lui e dei suoi colleghi dell’Accademia potevano comprendere qualsiasi pur ben celato significato teologico in un’opera d’arte?

Caravaggio tra Roma, Firenze e Napoli

Roma in primis ma anche Firenze e Napoli sono tre città d’arte che custodiscono numerose e importanti tele di Caravaggio. Lasciatevi tentare da una loro visita finalizzata specificamente alle tele del Merisi. Ecco i nostri articoli che ne parlano:

- Caravaggio a Roma: un percorso ragionato

- Caravaggio a Napoli. Un tour della città cercando il Maestro

- Caravaggio a Firenze: percorso ragionato per ammirarne i dipinti

3 Comments