I mosaici che illuminano l’abside di Santa Maria in Trastevere risalgono ai tempi di papa Innocenzo II (1130-1143), nato dalla famiglia romana dei Papareschi dei Guidoni. Innocenzo II intervenne sull’antichissima chiesa (che si vuole fondata da Callisto I intorno al 220 d.C.) in modo significativo tanto che i cantieri da lui avviati terminarono solo dopo la sua morte.

Gli interventi vennero però realizzati con i fondi da lui destinati all’opera. Così, a pieno titolo, lo ritroviamo raffigurato nel mosaico con il modellino della sua chiesa tra le mani.

In realtà, a Santa Maria in Trastevere i mosaici che veramente contano sono altri, un po’ più in basso: sono le Storie della Vergine di Pietro Cavallini, nella fascia più bassa dell’abside. Questi ultimi rappresentano appieno il momento dell’abbandono nell’arte musiva romana dei caratteri bizantini a favore di modelli completamente nuovi che vedono Giotto e Cavallini tra i grandi protagonisti di quella stagione.

Così Santa Maria in Trastevere offre, tra le altre opportunità, quella di un confronto diretto tra due concezioni dell’arte: una situazione assolutamente particolare.

Santa Maria in Trastevere: il mosaico dell’abside

Ma veniamo a noi partendo dalla descrizione dell’opera. Riprenderei, per rendere la cosa più esotica, quella che ne fa Giacomo Fontana nella sua opera I Musaici delle Chiese di Roma nel 1870:

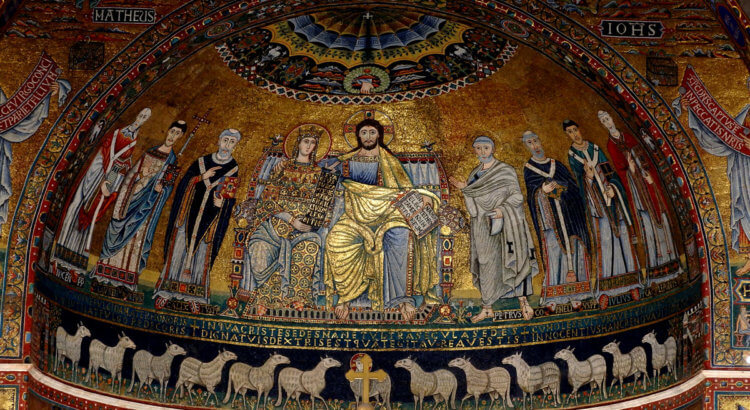

“Nella curva dell’abside vi è espresso nel mezzo Gesù e Maria seduti su di un nobile trono e riccamente vestiti in atto di divina concordia aventi nelle mani in due aperti volumi parole tratte dalla Cantica (il Cantico dei Cantici): dal lato di Gesù in vari atteggiamenti sono i Santi Pietro, Cornelio, Giulio e Calepodio; dal lato di Maria i santi Calisto, Lorenzo e la effigie d’Innocenzo II che tiene nelle mani la basilica da lui riedificata. Occorre non di rado, che in siffatta guisa vengano indicate nelle antiche pitture i fondatori, o i ristauratori delle chiese.

Nella fascia sottoposta leggonsi i seguenti versi: Haec in onore tuo praefulgida Mater honoris – Regia dinivi rutilat fulgore decoris – In qua Christo sedes, manet ultra saecula sedes – Digna tuis dextris est quam tegit aurea vestis – Cum moles ruitura vetus firet, hinc oriundus – Innocentius hanc renovavit Papa secundus – Termina il grandioso musaico con la solita apparente grandezza dell’Agnello di Dio in mezzo alle sue pecorelle: ed in alto presso la Testa del Salvatore viene figurata una mano tra nubi stringente una corona, per imporglierla”.

Com’è tipico, l’Agnello rappresenta il Cristo e le dodici pecorelle gli Apostoli. Le due città dalle quali le pecorelle escono (diciamo così) sono Gerusalemme e Betlemme a rappresentare il Vecchio ed il Nuovo Testamento.

I personaggi del mosaico

La scelta dei personaggi è molto interessante: sono (ovviamente) santi e in gran parte papi. Sono tutti legati alla Basilica di Santa Maria in Trastevere per l’esservi o l’esservi stati sepolti. Vediamoli un attimo insieme.

La scelta dei personaggi è molto interessante: sono (ovviamente) santi e in gran parte papi. Sono tutti legati alla Basilica di Santa Maria in Trastevere per l’esservi o l’esservi stati sepolti. Vediamoli un attimo insieme.

A destra (guardando) del Cristo:

- Cornelio fu pontefice dal 251 al 253. papa Paolo I nell’VIII secolo traslò le sue spoglie a Santa Maria in Trastevere

- Giulio I: visse ai tempi di Costantino e di suo figlio Costantino II. Fu colui che completò Santa Maria in Trastevere. Alla sua morte nel 352 venne sepolto nelle catacombe di Calepodio e poi traslato a Santa Maria in Trastevere nel 780

- Calepodio: presbitero romano, morì martire e Papa Callisto I lo seppellì nelle catacombe sull’Aurelia che presero il suo nome. Le sue spoglie furono poi traslate a Santa Maria in Trastevere

A sinistra del Cristo:

- Callisto I, pontefice dal 217 al 222 e fondatore di Santa Maria in Trastevere. Venne sepolto nelle catacombe di Calepodio e poi traslato a Santa Maria in Trastevere;

- San Lorenzo anche lui vissuto nel III secolo e particolarmente venerato fin da tempi immediatamente successivi la sua morte

- Innocenzo II, anche lui sepolto a Santa Maria in Trastevere, ne finanziò praticamente la ricostruzione. Fu uno dei protagonisti del Concordato di Worms che mise fine alla lotta per le investiture. Grazie alle sue posizioni innovatrici e alla sua capacità diplomatica, superarò lo scisma dell’antipapa Anacleto II

Il mosaico d’oro: gli ultimi bagliori bizantini a Roma

Siamo di fronte, probabilmente, al mosaico più dorato di Roma. Con quelli di Santa Francesca Romana (o Santa Maria Nova) e di San Clemente sono gli ultimi della loro specie legati ai canoni bizantini. Ironia della sorte, proprio alla base del mosaico in questione troviamo le Storie della Vergine di Pietro Cavallini: il vecchio a confronto con il nuovo. Bisanzio a confronto con la nascente arte italiana.

Cosicché si possono legittimamente avere posizioni anche molto diverse sui mosaici dell’abside di Santa Maria in Trastevere. Certamente, però, non manca né di preziosismi tecnici ne di impatto visivo. E’ un mosaico da guardare nei particolari.

L’importante cornice a motivi fitormorfi che lo incastona. Gli innumerevoli particolari delle vesti, ad esempio il raffinato ricamo d’oro di quella di San Lorenzo o la bel piviale di Innocenzo (in verità i piviali qui non mancano proprio). Le raffinate calzature indossate dai pontefici e dalla Vergine dalla veste d’oro. Insomma, guardate questo mosaico attentamente nei particolari, anche aiutandovi con un binocolo.

Siamo però, innegabilmente (e, direi, finalmente) al termine di un’epoca. Dunque, il mosaico dell’abside di Santa Maria in Trastevere è come il prodotto di uno schema che sopravvive a se stesso senza riuscire a  rinnovarsi ormai da troppi secoli. Nella stessa Roma, almeno dal VII.

rinnovarsi ormai da troppi secoli. Nella stessa Roma, almeno dal VII.

I mosaici di Santa Maria in Trastevere

Dunque, se da un lato la ricchezza e la raffinatezza certo non mancano, dall’altro mancano l’anima, l’impulso. Scrive Ermenegildo Scaccia Scarafoni sul Bollettino D’Arte del MIBAC:

“… Invece nell’abside pur tanto affollata di S. Maria in Trastevere il rapporto di composizione, il dialogo, è limitato alle due sole figure centrali del Cristo e della Vergine incoronata, espresso tuttavia più nelle scritte che nella evidenza del gesto e negli altri mezzi pittorici: le altre figure, fatta eccezione per quella di S. Pietro che accenna con atto non ben definito al trono, sono completamente estranee nello sguardo, nell’atteggiamento; anche la vivacità dei volti, che non manca di espressione nel mosaico di S. Clemente, è qui ridotta, quasi svanita in una piatta uniformità: il chiaroscuro più essenziale, annegato nelle sfumature di uno scialbo calligrafismo, non riesce a dare valore plastico, sia pur convenzionale, neanche ai particolari più curati”.

Sono osservazioni innegabili. Soprattutto se si confronti quest’opera con il mosaico dell’ Etimasia dell’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata. Probabilmente coevo e anch’esso di matrice bizantina, questo mosaico mostra un aggiornamento ben diverso all’evoluzione dell’arte musiva e dell’arte più in generale.

Un mosaico mariano

Un aspetto da evidenziare è l’importanza che questo mosaico attribuisce alla Vergine come anche quello di Santa Maria Nova (che lo segue di pochi anni). Sono infatti diversi secoli che Roma non vede la Vergine nuovamente rappresentata su un mosaico. Per la precisione (ritengo) dall’epoca di Pasquale I (817-824) e dal mosaico dell’abside di Santa Maria in Domnica.

Un aspetto da evidenziare è l’importanza che questo mosaico attribuisce alla Vergine come anche quello di Santa Maria Nova (che lo segue di pochi anni). Sono infatti diversi secoli che Roma non vede la Vergine nuovamente rappresentata su un mosaico. Per la precisione (ritengo) dall’epoca di Pasquale I (817-824) e dal mosaico dell’abside di Santa Maria in Domnica.

Qui il riferimento è all’Assunzione. Infatti, il libro aperto che il Cristo, cingendo con la destra le spalle della Madre, tiene nella sinistra riporta: “Veni electa mea et ponam in te thronum meum”. Mentre il cartiglio nelle mani della Vergine riporta “La sua sinistra sia sotto il mio capo, e la sua destra m’abbracci”.

Con le dita della mano sinistra la Vergine indica il Figlio. E’ il gesto tipico della Madonna Advocata, cioè della Vergine che intercede per l’umanità. Se volete un riscontro romano più o meno coevo, guardate la Madonna Advocata della Galleria Nazionale di Palazzo Barberini.

Se siete interessati ai mosaici cristiani a Roma, ecco una panoramica (quasi) completa: I mosaici cristiani di Roma: dieci secoli di storia

Se infine volete indugiare ancora in giro per Trastevere, leggete Visitare Trastevere in un giorno

2 Comments